調査票記入についてのご注意(共通事項)

(1)調査票の記入に際しては、調査票の各調査項目に書かれている説明及びこの記入上の注意を参照し、これらを読んで記入して下さい。

(2)金額は、100万円未満を四捨五入して記入して下さい。小数点以下は記入しないで下さい。

なお、四捨五入により100万円に満たない場合は、0(ゼロ)を記入して下さい。また、数字は1,2,3等のアラビア数字を用いて下さい。

(3)本調査は、建設業法の規定により許可を受けた建設業者の方を対象としており、建設業法に基づき、毎年提出いただいている「貸借対照表」「損益計算書」等の数値を利用して記入できる部分があります。その部分については、以下の「各調査事項の記入の注意」の該当個所に示してありますので、御参考にして下さい。

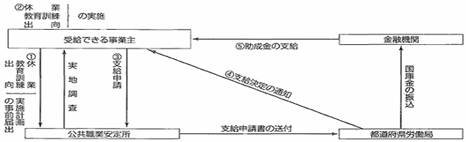

(4)完成工事高、経常利益等「直前の営業年度」を調査対象期間とする項目については、平成14年3月31日の直近の決算期までの1年間(12ヶ月)を調査対象期間とします。

①1年決算(12ヶ月)で3月31日が決算期の場合

13年4月1日 14年3月31日 14年9月30日

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 調査対象期間 決算期 調査締切

調査対象期間 決算期 調査締切

②1年決算(12ヶ月)で3月31日以外が決算期の場合(9月30日が決算期の場合等)

13年1月1日 13年12月31日 14年4月1日

14年9月30日

![]() 調査対象期間 決算期

調査締切

調査対象期間 決算期

調査締切

③半期決算(6ヶ月)で3月31日及び9月30日が決算期の場合2期の決算期を合わせて12ヶ月として下さい

13年4月1日 13年9月30日 14年3月31日 14年9月30日

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 決算期

決算期

調査対象期間 決算期 調査締切![]()

![]()

![]() (注)直前の事業年度において決算期の変更があった企業の皆様へ

(注)直前の事業年度において決算期の変更があった企業の皆様へ

決算期の変更等があった場合には、以下の方法でお願いいたします。

1)決算期を変更したことにより決算期間が12ヶ月に満たない場合は、以下の計

算方法により算出された数値を御記入下さい。

対象決算期の数値+{(前期決算の金額/12)×(12ヶ月-対象決算期月数)}

2)企業の合併、組織換等(個人企業→法人企業)による決算期の変更により12

ヶ月に満たない場合は、上記1)に準じて下さい。また、企業の合併の場合、吸

収された企業は、消滅会社の決算額(前決算期)も含めた金額を用いて下さい。

調査票記入例