全国16カ所の事業所および建築設計関連会社4社を持ち,技術者数2,300人の総合設計事務所である池下設計。最も得意とする生産設計をはじめ,意匠設計や設計監理,現場管理などで建築生産性の合理化,品質の向上に貢献している。これまでの参画協力プロジェクトとして,MM21ランドマークタワー,埼玉県営スタジアム(仮称),現在進行中の新橋潮留再開発事業や六本木六丁目再開発事業などがある。

生産設計は主に現場での施工図面作成であり,池下設計では平成元年から現場でCADを活用するようになった。

それは,「建築の世界における図面は言葉である。ワープロで言葉を入力して文章を作るように,CADは設計者にワープロを与えているのと同じである。建築の基礎のできているスタッフがCADを利用することは,ノウハウの蓄積であり,よりスケールの大きなエンジニアの育成につながる。」と考えたからである。

「スタッフ全員がCADを使いCAD図面データを共有することで業務の効率化につながる」という検討結果から,「実用性の高い」「操作が簡単な」「システムのコストが安い」CADを選定され,現在にいたっている。

運用にあたり,スタッフ全員が使える一人一台の環境を提供し,誰でも同じ品質の図面が描けるように,図面作成の基準づくりと独自マニュアルの作成に取り組んだ。マニュアルは,図面中に配置する,統一シンボルやレイヤ名の付け方,図面ファイル名の付け方を記述したもので,誰が見てもわかる図面にするためのいわゆるルールブックである。CADを利用することで一枚の図面の中に盛りこまれる情報は手描きと比べ,飛躍的に多くなる。そのため,作図ミスの発生を最小限にとどめるため,図面はすべて建築の専門知識をもつスタッフが行うこととし,オペレータ制度を採用しないという方針がとられた。

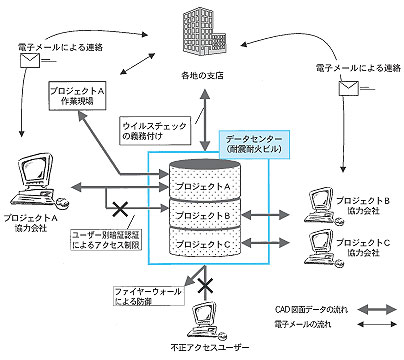

手描きからパソコンCADを利用することで,作図時間の短縮による生産性の向上を行い,現在,現場,支店,協力会社間で電子メールとデータセンターを経由しCAD図面を効率的に利用している。データセンターを活用しているのは,図面データ等の情報の漏洩に対するセキュリティを考慮してのことだ。

パソコンCAD導入により,

・手描き時代と比べて作図時間が短縮

・図面上の情報量も増え,パソコン導入による生産効率が向上

|

|

|

という業務改善が行われ,打合せに持ち歩く,紙の図面がフロッピーディスクに保存されたデータとなり現場,支店,協力会社の間を行き来するようになった。しかし,フロッピーディスクという媒体を利用しているため,遠隔地の場合,郵送に必要な時間に変わりはなかった。そして,電子メールの出現により,図面データが,インターネットメールに添付されて現場,支店,協力会社の間を行き来するようになった。

しかし,

・図面データ容量が増えることによる転送時間の増加

・電子メールに添付されたデータの漏洩の危険性

・データが受信されたかなどの確認ができない

|

|

|

などの問題が指摘され,現在のシステム構築に至った。

電子メールは連絡用ツールとして活用。図面データを,全国どこからでも利用できるセキュリティ管理されているサーバに保管。IDとパスワードにより利用者識別を行い,取り出せる図面のレベル分けをする,という運用に切り替えられた。

データサーバは,CRC総合研究所の協力を得て,耐震・耐火設備のあるデータセンターを活用している。このデータセンターは,契約ユーザーのみが利用可能なデータサーバである。データに対してIDとパスワードによる暗証承認によりセキュリティを設定され,その運用は,各プロジェクトマネージャーに任されている。

ID・パスワードで設定されているプロジェクトエリアの図面データは24時間いつでも取り出すことができ,CADデータのファイルを自動的に圧縮・解凍するツールを組み合わせることで,データ転送時間が短縮された。

システム部門の決めたルールは,

・ファイル名は,半角英数8文字までとする

・アップロード・ダウンロード時のウイルスチェックを行う

|

|

|

という2点で,プロジェクトマネージャーに利用者への連絡ルールの取り決めを義務付けた。

〈現場・支店・協力会社間の運用イメージ〉

●電子メール・データセンター導入のメリット

◎

|

フロッピーディスクを媒体として使っていた場合,人が運ぶか郵便や宅急便を利用するという方法で3日ほど必要だった待ち時間が,現地での打合せ出張のあと,帰ってくると完成しているというようなこともある。実際の距離が離れている北海道や沖縄といった遠隔地の協力会社との図面データの受け渡しも,非常に便利になった。

|

◎

|

電子メールとデータセンターを活用することで24時間いつでも連絡ができるようになった。いつでも必要なデータを取りに行くことができる。ある意味,24時間作図作業が可能になる。

|

◎

|

サーバがない時代には戻れない。使うにあたって,特に難しくはなかった。コンピュータ技術を使える状態にすることは難しいことかも知れないが,それは,システム担当者が考えることで,ユーザーに簡単に使えるように提供してもらえれば誰でも使える。

|

|

|

|

電子交換する際のCAD図面ファイルのデータ形式については,作成されるCADそれぞれの持つ独自のデータ形式のファイルを主としている。これは,大手ゼネコンからの下請け業務が主体となる池下設計では,発注者の希望するデータ形式のファイルを納品する必要があるからだ。

そのため,さまざまなCADの図面データを効率的に利用するために,各種CADの独自のデータ形式ファイルへの対応効率の高い,Dyna CAD((株)ダイナウェア)などをデータ変換ツールとして利用し,異なるCADを利用している現場と協力会社間の間を取り持つなど,フレキシブルな対応を行っている。

CADのデータ形式に関しては,国土交通省直轄工事で実施される図面の電子納品のデータフォーマットの標準仕様SXF形式や,建設業界のソフトウェア・アプリケーション間のデータ共有化とその相互運用を可能にする民間主導のデータフォーマットIAI/IFC等のデータ形式への対応も積極的に行っていく方針だ。

このように外部との電子メールやデータの送受信を活発に利用することで感染する恐れがあるコンピュータウイルスに対しても,ゲートウェイ,サーバー,クライアントそれぞれに必要なウイルス対策システムが稼動し,万全の対策をとっている。また,ネットワークを経由してダウンロードしたファイルは必ず,ウイルスチェックを行うことを義務付けている。また,プロジェクト現場では,CAD図面データの流出を防止するため,図面作成に使うパソコンからはインターネット接続できないよう制限を設けている。

施工図面は,小さい現場で100枚,延べ床面積が10万平方メートルを超えると3000枚ほどになる。施工図面自体を再活用することは100%ないが,プロジェクトで作成した図面は,生産設計のノウハウの宝庫である。そのノウハウを,現場担当者が活用できるように提供を行っている。

現在,さらなる効率化を目的に,施工図作成におけるマニュアルともいえる施工詳細図標準データの整備作業に取り組んでいる。標準図を整備することで,施工図面の生産性を向上させ,コストダウン,残業時間の短縮を行うことが可能になるという。完成すれば,池下設計社内だけでなく,協力会社間への提供も検討されている。

生産現場でのCADの活用とそのデータの転送技術の利用推進をはじめとする,IT技術の導入や運用管理を,システム管理部門の6人で行っている。業務は,情報システムの統一,データの一元管理,IAI・STEPなどをはじめとするIT関連の業界新技術の調査検証(建築工法・新建材などについては,生産設計室で行われている),社内および社内外の建築技術者のCAD教育,大型プロジェクト技術支援(データの共有化:プロジェクトサーバの設置),池下設計のホームページの作成など,内容は多岐にわたる。自分たちのスキルアップも行い,物件ごとのシステム構築業者の協力を得て,その都度アウトソースするなどしているという。

5年ほど前から,個人スキルの情報や,勤務時間のデータ化を進めるなど,品質管理・生産管理に向けたシステムつくりを,ISO9001の取得も含め準備中である。なお,ISO14001の認証は2001年3月取得を完了している。

また,建設業界に対する社会貢献活動として,技術者育成支援を行っており,6年前よりベトナムダナン大学工学部への奨学金援助を続けており,2001年9月からは中国大連理工大学(土木建築学院)への奨学金援助も行う。

池下設計では,このような施工現場での活躍を希望する,建築士のスタッフをインターネットも活用して募集している。

|