|

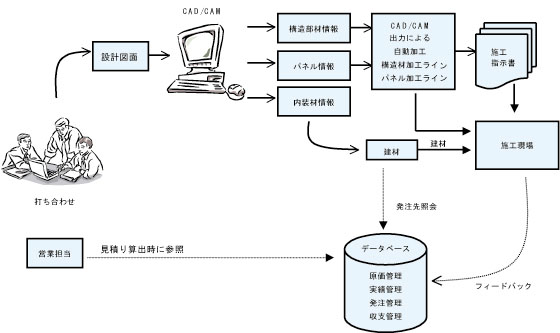

ログハウスや注文住宅の建築を主とし,月平均5棟程度完工する株式会社アクトは,大阪府南河内郡の大阪材木工業団地にある。建設業の構造改革が政府主導で進められているが,アクト自身も従来の仕事のやり方では,生き残れないと考え,建築の合理化を目的に,住宅建築のシステムの転換に取り組んでいる。 長い歴史を持つ在来軸組み工法は,日本人の知恵が生み出した日本の気候風土にもっとも適した建築方法だが,近年, ・熟練した大工さんがいない ・工期が長い ・コストが高い などさまざまな理由から低迷しているのが実情である。 そこで,大手ハウスメーカーとの性能・価格競争に打ち勝つために,木材プレカット工場と手を組み,施工業者を組織化し,高品質高耐久で,できるだけ安価な木造住宅を市場に提供する方法を考え<H・QE>システムを作った。 <H・QE>システムは,独自の特殊金物(HT金物)を採用し,在来軸組み工法の良さをさらに飛躍的に向上させるパネル工法と,コンピュータを導入したプレカット・パネル材の合理的な生産・流通システムを組み合わせたものだ。さらに,現場施工では,構造体工事の足場の撤収を早く行え,内装工事と分化させる施工方法で工期短縮を行うことを可能にしている。建材の価格や施工単価を管理する基準単価となるデータベースを構築し,建築コストの徹底管理による競争力強化に取り組んでいる。 (1) 打合せから見積りまで 施主とパソコンのプレゼンシステムを利用して,住宅イメージの具体的な打合せを行う。 担当者は,施主に対して,プレゼンシステムを利用することでパソコンで簡単なパースを作成し,具体的イメージを伝える。調整後,設計図面を作成し,必要な部材リストから,利用する建材の選定を価格・仕様を含め施主と調整する。

|

|||

(2) 構造体のプレカット工場での生産 CAD図面から,必要な構造部材情報,パネルの情報,内装材情報などを算出し,構造材加工ライン・パネル加工ラインへの指示書を送る。加工ライン指示書から構造部分の各部材の的確な寸法を算出し,正確なプレカット材料を自動切断,同時に番付をして生産する。

|

|||

| 現場で施工するときに必要となる実施施工図面・指示書作成の自動化を企画・検討中である。「すでに大手住宅メーカーでは行っている。中小であっても同じように対応する必要がある。」と考え,今後は,最終設計段階から施工指示書までの一連の流れを連携するシステム作りに取り組む企画が進められている。 (3) 施工指示書にしたがった現場施工 正確にカットされたプレカット材・パネル・「HT金物」を利用し,施工指示書にしたがった構造体の現場施工をする。

|

|||

| 現在,特に技術を必要とされる「日本間」等の内装工事に必要な熟練工の数の減少傾向が見られる。熟練工を現場に拘束する期間が長くなることで,人件費の増大を生み出すが,プレカット材とパネル工法・金物を利用することにより,強度と品質を確保し,非熟練工での施工が可能になり,人件費のコストダウンも行っている。 また,構造体工事の工期短縮で内装工事,設備・配管工事へ早期に着手でき,足場の撤収が早期に行えることで,内装工事と同時に外溝工事に取り組むことが可能となり,全体的な工期短縮も行っている。 現場での,工事進捗の管理については,日報を元に管理をしている。この日報情報から工事進捗の管理を行っている。この日報入力のための現場でのパソコン利用などは行っていない。理由は従来の方法で十分対応できるからということだ。 (4) 収支管理と実績管理 建築コストの管理データベースとして,見積,実行予算管理,実績管理,発注管理,収支管理を一連のシステムとして管理し,受注から納品完了後の収支までを管理する。 建設業界は,元請から,下請,孫請と縦割りの長い業態であり,下請価格をたたくことで,それぞれの工事の収支を合わせるという形態が,慣例化されてきている。しかし,現在の工事請負価格は,下請にとってもぎりぎりの価格でもあり,これ以上たたくと,共倒れということも考えられる。このような問題の発生を防ぐためにも,原価データベースを活用し,専門工事会社への下請工事原価だけではなく,建材をもっとも低価格で仕入れることのできる工事会社の情報などを集約し専門工事会社への発注価格調整を行っている。また,過去の工事実績の中から,どのメーカーの製品であれば,どの業者からの仕入れが安いかということをデータとしてストックしておくことで,次の工事の建材仕入,施工発注の参考にしている。 従来の伝票による,仕入原価管理では,複数の施工業者間の,仕入原価を見渡すことが難しかった点を,パソコンを活用することで,簡単にできるようになったという。現在のシステムを有効に利用し,各専門工事会社全体で,低価格で建材を仕入れるために施工会社のグループでの仕入に向けて各社と調整中だ。 データベースを主体とする,情報の共有化に取り組むために,まずは,社内の業務の見直しを行い,個々人の仕事の方法の統一を行った。現在抱える問題として,取引先との効果的な情報共有方法について検討段階という。 これから生き残る工務店は,技術力・営業力のある,現場のわかる工務店だ,と考えている。 そのため設計図面が描ける・読めることだけでなく,現場の監理・監修ができる建築士の育成を目標とされている。さらに,建築段階で発生する,施主との調整や,使用部材材料の価格調整ができるコスト意識も必要である。いい図面が描けても,コストがかかっては受注にはつながらず,いいものを低コストで構築するための,アイディアと実現するための情報収集力が必要となる。非常に多くの業務をこなしていくために,住宅建築にかかわる業務の流れに沿ったIT化を推進し業務の効率化を図っている。 「パソコン・インターネットは,競売物件の情報収集やプレゼンテーションには非常に便利である」と積極的にIT技術を利用するアクトの橋詰社長であるが,「地元での住宅営業は人と人とのつながりが大切。パソコンだけで仕事ができるわけではない。」という。 住宅建築に重きをおいて,新工法と在来工法を融合させ,高品質で低価格な住宅作りに取り組んでいる工務店は他にもあると思う。そのような工務店が増え,微力でも,高騰している日本の住宅を,住宅建築のシステムの転換により少しでも住環境の向上につなげることができれば,と考えている。 中小の場合は,独自のシステム開発などの投資をするだけの資金面に恵まれないことや,専任スタッフの設置をするだけの余裕がないことから,業務と平行して,自社の業務に合うシステムの利用方法を模索する必要がある。市販のパッケージシステムは,新機能を追加しつづけるバージョンアップより,業務の流れを考慮したシステム作りに取り組んで欲しいと考えられている。また,複数のソフトウェアを組み合わせて利用する場合のデータの互換の向上など,効率的に利用できるように,ソフトウェアメーカー間で連携をとってもらいたい,という意見もあった。

|