|

タカラ技研(株)工事部次長 吉田章人 氏 |

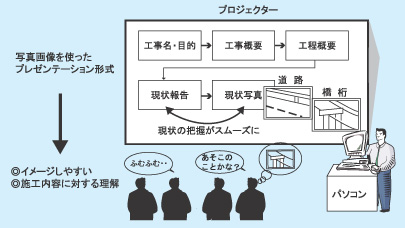

鋼構造物を主体に橋梁保守工事,道路寿命の延長,耐震補強や免震化工事を主に行っている,社員数60名,完工高約45億円のタカラ技研(株)。受注工事のほぼ100%が公共工事であり,長良川河口堰工事や,デキテル工法を用いた兵庫県南部地震で倒壊した高速道路の復旧工事等を行っている。 電子メールの活用と,データ集中管理のためのサーバの設置を行い,社員間でのデータの共有と,取引先とのデータ交換に頻繁に活用している。ISO9001認定資格も,2001年5月に取得し,現在も引き続き社内運用方法について,4名ずつのグループミーティングを実施し,継続に向けて見直しを行うなど,業務改善に対して積極的な体質をもつ。 今回は,現場工事の管理における「現場写真」のIT活用という視点で工事部の吉田次長の話を伺った。 ●デジタルカメラの導入 2年前,建設省(現,国土交通省)のデジタル写真管理情報基準(案)が出されたころ,基準の画素数は80万画素であった。しかし,将来的に画素数は増えるだろうと予測し,現場用カメラで当時最高の画素数で撮影できる150万画素デジタルカメラを選定(画素数は増える傾向にあり,買い替えの必要がなく良い結果となったということだ)。 ●一人一人に提供した記録媒体 データの保存や管理を個人で行えるように,現場管理者一人に一枚メディアカード(記録媒体)32MBを配布。アナログカメラと同じ感覚で使えるように,メディアカードをスロットに差し込むと印刷できるデジタルプリンタ(TX−70)を導入。撮影データがシールプリントに出力されるため,現場撮影のデジタル写真のシールが社内報告書に貼り付けられるようになった。 次に,現場の報告書がエクセルで作成されていたこともあり,報告書データにデジタル写真のデータも使われるようになった。そのため,カラーレーザープリンタを導入した。 各現場での情報収集に,デジタルカメラの画像が活用されるようになったことから,本社で行われる工事部会で現場の写真を活用することに取り組んだ。 工事部会は,常時進行する15〜20の工事現場の進捗状況や,問題を報告する会議である。これまでは,現場ごとの工事の進捗を3cm幅程度の線表にし,レポートにまとめ,出席者に配布。1時間から1時間半の間,書類を見ながら各現場管理者からの報告を聞くという形式がとられていた。しかし,言葉だけでの伝達であり,他の現場がどのような工事を,どういう技術を使い行っているのか,今ひとつ伝わりにくく,退屈なものであったそうだ(図1)。 そこで,プロジェクタとノートパソコンでプレゼンテーション環境を作り,各現場の管理者にはパワーポイントのプレゼンテーションデータの作成を義務付け,工事部会での活用に取り組んだ。 プレゼンテーションの内容は,

これまでも,現状写真を除き,線表と口頭で説明されていた内容ではあった。しかし,プレゼンテーション方式に変更した結果,言葉だけでは伝わらなかった(説明していても聞き手の頭の中ではイメージ展開されない)情報がイメージによる表現により,明確に伝わるようになり,施工方法に対する疑問や,問題の指摘が活発に行われ,各現場の状況,施工方法に対する理解が深まったということだ(図2)。 たとえば,竣工写真で示された道路橋桁の色が黄色の写真が表示されたとき,出席者の中から,橋桁の色に対する問題の指摘があった。通常,この工事発注者の道路橋桁の色は,施工する場所によって,青と緑の2色しか使われていなかったためである。口頭では,発注仕様が通常と異なると説明されていたが,参加者の誰も注意を注がなかったことだが,写真を見せることで伝わった,好例と言える。 また,竣工してしまうと隠されて,見られなくなってしまう施工段階の写真データは貴重な情報となる。現場ごとの特徴となる施工技術を伝えることが可能になったという。いかに図面を読む力があったとしても,非常に複雑に描かれている図面を見て理解するより,施工段階の写真や,実物イメージを通して理解することに勝るものはない。写真を見ることで図面もまた見やすくなり,理解も進むという。 発注者側は,現場管理者が誰であれ,「タカラ技研なのだから知っている」と考えている。その点についても,工事部会が積極的な情報交換の場となったことで,各現場の施工技術の共有化が行われ,現場管理者技術レベルの均一化にもつながったという。プレゼンテーションデータは,サーバに保管されており,誰でも,現場の情報を必要とした場合,引き出せるように管理されている。 「データをサーバにストックするだけでは,効果はこれほど上がらなかっただろう。それに,プレゼンテーションを見れば現場の状態がつかめ,現場管理者の査定にもつながるんですよ。」と,おまけの効果も現れたようだ。 また,工事部会のプレゼンテーション方式は,施工事前説明会でも活用された。試験施工のポイントごとに撮影した写真を使い,工事前説明会を行ったところ,施工前の理解が深まり現場での工事が非常にスムーズに行われたという。この他にも,工事の段階ごとに撮影したものを全員で見直すことで,安全帯の着用点検など,安全管理の面でもチェックをすることが可能になったという。 このように,デジタルカメラの映像を活用し,情報伝達の改善を行うことを企画された吉田次長は,「情報技術を活用するためには,データの入力という作業が必ず発生する。出し方がわからないものは,使えない。」を前提に,機器の利用方法を考えている。 デジタルビデオの活用は,「現場の状況は,音声と動画映像で伝える方がもっとイメージが伝わりやすいというのはわかっているが,現場管理者がうまくアウトプットできる活用方法が見出せない。」ということで,まだ検討はしていない。 協力会社間でのデータのやり取りをインターネットメールでも行っているが,データが「盗まれる」ということに,危機を感じているという。これは,通信上の盗聴ということではない。 施工計画書などを例にあげると,従来のドキュメントをもって打合せを行い,手書きの訂正が書き加えられたものをコピーするというやり方であれば,施工計画の内容を簡単に写し取るということは行われなかった。 しかし,電子化されたデータは,複数の施工計画書からデータをコピーして作ったものでも,施工計画書に見えてしまう,ということがありうる。 見栄えだけの施工計画書とならないことと,見栄えにこだわりパソコン作業に時間が取られ過ぎないことに,注意を払っている。「情報処理は時間を食う魔物だ。」とも考えている。 写真活用についても注意が必要と指摘する。掘削状況写真など,写真では,10mほど進んでいるように見えるものが,実際は2mしか掘り進んでいないことがある。五感を大切にして,「情報処理ができても,人間関係がうまくいかなければ現場は動かない」をモットーにしている。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

国土交通省の進める,さまざまな提出基準に対しても,発注者の受け取りが可能な場合は電子納品を行っている。デジタル写真管理情報基準に準じ,写真管理ソフトは「蔵衛門」を利用して提出を行っている。そこで,提出物を電子化するなら,ストックされたデータを提出者にフィードバックして欲しいとの要望があった。補修工事が主な業務となることから,竣工図面やボーリングデータ,指定ポイントの過去の協議書などの提供があれば役立つはず。特に,工事地点を地図上で指示すると,工事事前協議先のリストが提供され,過去の調査データが提供されれば,事務処理に必要な情報収集業務の軽減や,調査方法の検討などの改善が行えるということだ。 この他,公共工事における,材料承諾のための,メーカーカタログを添付するという運用に関して,メーカーの建材・資材の製品情報がインターネットで提供され改善されることを望まれている。 製品メーカーの情報を発注機関(国)が活用し,施工者は利用する材料品番のリストを提出,という運用に変えられれば,製品メーカーのカタログ生産コストが下がり,ひいては,建材価格の低下にもつながるのではないかと考えている。施工者側にとっても,インターネットで製品情報が入手できる仕組みが提供されれば,非常に便利だということだ。他にも,竣工時の提出書類の箱の指定制度の撤廃や,さまざまな業界構造に対する改善を望まれていた。

|

|||||||||||||||||||||||||