|

|

戸倉千武(とくら・ちたけ) 1957年,日本大学工学部建築学科卒業。東京都建築局勤務を経て,62年より戸倉建設(株)代表取締役。98年から,型枠工事業全国組織である(社)日本建設大工工事業協会会長。 |

|

|

| 西野 |

|

今はどの業界も非常に厳しい局面に立たされていて,それは型枠業界でも同じだと思いますが,業界が抱える問題点は,どんなところにあるとお考えでしょうか。 |

| |

| 戸倉 |

|

私たちサブコンの得意先はゼネコンさんとなっておりますが,例えば以前のゼネコンさんの実行予算は施工プロセスに基づいて作り込まれており,私たち下請と一体となって仕事をしていました。私たちも,自分たちなりに実行予算を作って,その予算で作業をしっかり行うのが,サブコンとしての大事な務めであると考えていました。 しかし,今はコストよりもプライス重視になってしまっていて,本来あるべきコストは関係ないんですね。これは,ゼネコン同士の競争が激し過ぎるからだろうと思うのですが,そうなると,私たちの仕事は実行予算管理ではなく,いかに職人が他社へ逃げ出さない程度の値段かを見極めて得意先のゼネコンさんと取決めができるかということになっています。 世の中ではグローバルスタンダードが掲げられて,「安い」=「いいこと」であるとする傾向にあります。要するに,自分が何か物を手にしたときに,素材の手触りや重みと技能とか技術の値打ちが感じられるからその品物が気に入ったというのではなくて,値段さえ安ければいいわけです。 今すごくはやっている有名な衣料品店がありますが,日曜日に店の前を通りかかったときに,入場制限をしてお客さんを大勢待たせている光景を見て,びっくりしてしまいました。お客さんを待たせるなんて,世の中の風潮とは逆なのに,あのお店はそれでも数千億円も利益を上げているわけですから。 |

| |

| 西野 |

|

安くてもいいものを,というのがやはり望まれるところですね。 |

| |

| 戸倉 |

|

衣料品でも建物でも,一生懸命に物をつくるという点では,同じだと思うんです。それが,建物は坪当たりの単価のことしか言われない。要するに,住みやすく耐久性に優れ,年数がたった後に愛着心のわくような建物を造ることが,やはり技能であり,技術だと思います。 しかし,それがわかるには建物ができてから10年ぐらいは時間が必要です。それぐらい年月が経ってから,「ああ,この建物は職人さんがきちんとした仕事をしてくれたな」ということがわかるわけですから,建物を購入してもらった時点では,なかなかその辺が伝わりません。 |

| |

| 西野 |

|

消費者の側としても,建物というのは大変高い買い物になりますから,その分,いいものでないと納得がいかないところはありますよね。 |

| |

| 戸倉 |

|

私の会社で取り扱っているのはビル物ばかりですが,例えば住宅のことを考えてみた場合,いい加減な仕事をしているのは,ごく一部の限られた人なのではないでしょうか。ほとんどの方は,限られた予算の中で,精一杯の仕事をしていると思います。ただ,その一部の方々がかなり安く仕事をやっているために,真面目にやられている方もそれに引きずられて,自分の主義とは違う,相当落としたものを造っていらっしゃるのではないでしょうか。それが,マンションなどにも波及しているのだと思います。 |

| |

| 西野 |

|

「とにかく安く」という世の中の風潮のなかで働かなければならないとなると,職人さんたちにもいろいろと影響が出てきますよね。高い能力・技術を持っている職人さんなら,それに見合った報酬が欲しいと思うのは,当然だと思うのですが。 |

| |

| 戸倉 |

|

そうですね。そういった意味でも,今みたいに,物を造り込むプロセスを考慮しないでただ安ければいいという風潮になると,職人さんは自分の技能をほかの人と比較する基準がなくなってしまうと思うんです。お金だけが判断基準になってしまうと,頼むほうも,仕事の善し悪しではなく,安くやってくれる人に頼んだほうがいいということになってしまう。そういうことが,だんだん当たり前になってきているのではないでしょうか。 |

| |

| 西野 |

|

今後,建設投資は減少され,ますます厳しい状況になってくることが予想されています。そうなると,淘汰される企業も出てくると思うのですが,生き残りのためにはどんなことが必要であるとお考えですか。 |

| |

| 戸倉 |

|

先行きがどうなるかわかりませんが,今のようにプライス重視の風潮が続いていけば,私たちサブコンはどんどん淘汰されていくと思います。ただ,サブコンは淘汰されても,職人がいなくなったら仕事自体が進まないわけですから,職人は必ず残ります。確かに,国土交通省が進めている施工体制台帳のことを考えると,それに適合する(主任技術者の現場常駐)ためには,やはりサブコンの役割もあると思いますが,いずれにしても,どんな時代になってもサブコンはなくなっても職人は残ると思います。 |

| |

| 西野 |

|

これから少子高齢化が進み,若い職人さんの確保や育成が重要な問題になってきますが,それについては何かなさっていますか。 |

| |

| 戸倉 |

|

若い職人を育てるのに,当社では1人当たり年間約200万円の経費がかかります。それで,大体一人前になるのに10年はかかりますが,5年目ぐらいからは自分の給料分ぐらいは稼いでもらえると思っているので,それまでの4年間×200万円で,合計800万円はみておかなければいけない。そうなると,一度に雇うことができるのは,年に2〜3人が限度です。厚生労働省から助成金が出る企業内訓練校というものもありますが,年間最低5名以上が条件ですから,このプランのために無理やり5名入れてみたり,やめたい人を引き止めるために無理して高い給料を払ったりするのは嫌ですね。ですから,年に2〜3人しか雇わない。その代わり,助成金はゼロ。それでも,そのほうが自社の方針通りに若い人たちを育成できるので,いいのではないかと思っています。 |

| |

|

|

|

| 西野 |

|

建設業界でも,IT化がどんどん進んでいると思うのですが,この辺に関してはどうお考えですか。 |

| |

| 戸倉 |

IT化には2種類あると思います。世間で言われているIT化というのは,建設業界の場合は電子商取引になるわけですが,私はこれだけがIT化ではないと思っています。電子商取引というのは,本当は取引先の範囲が広がる意味で,間口がどんどん広くなっていかなければならないはずなのに,現実問題として,間口は狭くなってきていると思います。

IT化には2種類あると思います。世間で言われているIT化というのは,建設業界の場合は電子商取引になるわけですが,私はこれだけがIT化ではないと思っています。電子商取引というのは,本当は取引先の範囲が広がる意味で,間口がどんどん広くなっていかなければならないはずなのに,現実問題として,間口は狭くなってきていると思います。要するに,今までは誰のところにも見積依頼がある程度は来たんですけど,IT化によって,サブコンとしての技術・品質・工程管理能力のないところには見積依頼が来なくなってしまう。ということは,間口が狭くなるということですよね。 だから,そういった意味では,サブコンもきちんとIT化に対応しないといけない。今までは,ゼネコンさんから協力会社制度によって仕事が回ってきたけど,これからは,何もしないでいたらゼネコンさんから見放されてしまいます。私は,すでに絞り込みが始まっていると思っています。 そして,もう1つは,生産性の向上をもたらすこと。これが本当のIT技術だと思います。電子商取引もいいですけど,こちらのほうが一番大事なのではないでしょうか。 |

| |

| 西野 |

|

ITを生産性の向上に生かすために,今後,どのような方策があると思いますか。 |

| |

| 戸倉 |

|

それは会社によって取り組み方はいろいろです。うちの場合は,2.5次元CADの採用ですね。なぜ2.5かというと,3次元と比較すると,ハードの価格が2ケタ違うんです。それに,いま取り扱っている仕事の約95%は,2.5次元CADでカバーできています。 それに,3次元CADになると,かなり専門的な知識が必要になってきますので,ソフトを動かせるのは大学で勉強をしてきたような方でないと無理ではないでしょうか。その点,2.5次元のほうはそこまでの知識は必要としないので,うちではパートの女性が動かしています。 大体,私の会社がパソコンを導入したきっかけは,型枠数量の積算をするのが目的でした。工事の精算時の数量の確認は難作業で,職人さんが仕事を一生懸命やってくれて,生産性が上がって良かったと思っていても,精算のときになると,ゼネコンさんと私たちの間では,数量が全然違うことが多かったのです。手作業で拾った場合は両方にミスが出るので,その数量をゼネコンさんに納得してもらうためにも,パソコンで積算しようと思ったわけです。 型枠を含めた躯体数量を積算する方法に「建築数量積算基準」がありますが,この基準は非常にラフな部分がありまして,大体,実数量より5%ぐらい多くなります。この数字にはそれなりに意味があって,設計変更があるから,5%ぐらい多くないと,ゼネコンさんが損をしてしまうからです。 当然,市販されている型枠数量の積算ソフトも,この建築数量積算基準に則っているわけです。 私はゼネコンさんと実数量でやり取りしたかったので,そういう計算ソフトは開発するしかありませんでした。そこで,ゼネコンさんの方に相談して,積算ソフトを作ってもらったのですが,実際に使ってみると,こんなソフトも組み入れてほしいとか,いろいろ不具合が出てきて,それを修正したりしているうちに,10年の月日が流れてしまいましたが,今は満足しています。 |

| |

|

|

| 西野 |

|

それでは,今後,行政に対して期待していきたいことはありますか。 |

| |

| 戸倉 |

|

山ほどあります(笑)。まず,一番にお願いしたいことは,平成9年に建設省から出された『専門工事業者企業力指標(ステップアップ指標)』の作成の意義の中にもある,「元下間の片務性」をなくしていただきたいですね。 片務性のなかで判りやすい例では,見積要綱が標準化されていないことがあげられます。建設省建設経済局建設業課が認定し,社団法人全国建設業協会などが作成・頒布している工事下請基本契約約款の第1条には,「甲の定める見積要綱に従いおのおの対等の立場に立って誠実に契約を履行すること」といった趣旨のことが書いてあります。「甲」というのはゼネコンさんのことですが,要するに施工条件がゼネコンさんやゼネコンさんの所長さん個人の意向で変えることができるという意味になっているわけです。しかも,施工条件は異なるのに施工単価だけは比較される。これは直してもらいたいですね。 やはり,双務契約であるべきだと思います。いま,建設業振興基金さんが事務局を務めているシステム協議会でその辺のことを,いろいろおやりになっていると思いますが,それがうまくいくことを願っています。 それから,請求の締切期日についても考えてもらいたいですね。これは,例えば私たちは職人さんに50日以内に賃金を払わなければならないんです。今まではどこのゼネコンさんも10日が締め切りで,月末には支払いをしてくれていたわけです。それなら,何とか50日以内に給料が支払える計算がたっていたのですが,今は大体,月末締め切りが基本なので,ちょっと厳しくなってます。 また,賃金の場合は手形で支払ってはいけない決まりになっているのですが,手形で支払われる場合もあります。去年の12月に終わった仕事の分で,6月になってやっと現金化されたなんていうものもあります。 |

| |

|

|

| 西野 |

|

ほかには何かありますか? |

| |

| 戸倉 |

|

設計変更についてですが,今の日本の設計図は,ゼネコンが総合図や施工図を描いて,後で直すことが前提になっています。施工図のチェックが間に合わず,設計変更があると,せっかく造った型枠も最初から造り直しになることもあります。そうすると,材料費もかかるし,職人さんの手間もかかるわけです。その余分にかかった費用を請求するのは,当然のことだと思うのですが,いただけないことがあります。 それから,施工図に日付が入れられていないことが多いのですが,これも結局は将来的に設計変更があることが前提にされているからだと思うんです。あくまでも「参考図」であって「決定図」ではない。そうなると,やはり設計変更に伴い先ほど上げたような経費が発生した場合,ほとんどのケースで下請会社が負担することになる。これも双務契約ではないですよね。 あと,これはいろいろな分野でも言われているけど,環境問題があります。私たちの場合は,木くずの問題ですね。コンパネを切れば木くずが出て,熱帯雨林の破壊につながるというわけです。ただ,コンパネを切る切らないというのは,設計によってずいぶん違ってくるわけですね。ですから,コストや環境のことを考えると,設計担当の方とゼネコンさんや私たちサブコンの人間が,もっと密接な打合せをして,いっしょになって設計・施工にあたる必要があると思います。 この環境問題については,マスコミの無理解にも困っています。新聞に,「型枠業界は熱帯雨林を破壊している」という趣旨の記事が出たことがあるのですが,内容を読むと事実とは違っていて,要するに裏をとらないで記事にするんですね。そこで私たちは,大学の先生などもメンバーに加えて,熱帯雨林の伐採量のうち型枠で使っている材料が占める量と,さらにコンパネの代替品開発のための型枠大工が望んでいるコンパネ代替品の性能をまとめた小冊子を作って建設省の記者クラブに説明に行ったのですが,受け付けてもらえませんでした。業界紙の記者クラブのほうは受け付けてくれて,説明も聞いてもらいましたが…。自分たちの考えているシナリオと違うことはいっさいダメというのが,日本のマスコミの姿なのでしょうか。 話始めると本当に長くなるのであと1つにしますが(笑),今は市場単価でやっているのですが,これがそもそも私たちの仕事の値段が下がる要因なんです。日本の場合,市場単価は1つしかありませんが,ゼネコンの施工管理の内容等によりコストに上下の幅が生じることもあり,欧米にはミニマム,アベレージ,マックスの3つがあるんです。 その上,現場の見積要綱は,所長さんの意向でどうにでもなるわけです。そうすると,市場単価といっても,作業の中身は現場によって全然違うものになってしまう。だけど,値段はどこも一律という,非常に矛盾した状況なんです。これも,見積要綱と連動した見直しを,ぜひとも行政にお願いしたい問題ですね。 |

| |

|

|

| 西野 |

|

続いては,戸倉さんご自身のことについてお伺いしたいのですが,仕事をやっていらして,やりがいを感じる瞬間はどういうときですか。 |

| |

| 戸倉 |

|

体を悪くしたので,最近はあまり現場に行かなくなりましたが,やはり物ができ上がったときは気分がいいですね。実際に汗を流して造ってくれたのは職人さんですが,作業の段取りとか打合せをしながら一緒になって一生懸命やっているわけだから,その達成感は格別ですね。 |

| |

| 西野 |

|

人の上に立つことはすごく責任も背負わなければならないですし,大変なことも多いかと思いますが,大切にしていらっしゃることはなんですか。 |

| |

| 戸倉 |

|

会社というのは,基本的に,継続だと思うんですね。当然,大きく立派になったほうがいいのかもしれないけど,たとえ小さくなっても続けていくことが大事なんです。そのために,会社のみんなにも頑張ってもらいたい。 それから,私は自分の身内を会社に入れるのは大嫌いなので,親戚とかは一切いないんです。そうした中で,会社を継いでくれる人がいるというのは,ありがたいことだと思っています。 |

| |

| 西野 |

|

自分の親戚の方を入れている会社って多いですよね。 |

| |

| 戸倉 |

|

多いですね。会社の中に親戚がいることにはメリットとデメリットがあり,どちらが良いかはケースバイケースで一概に言えないと思います。私は昔は役所に務めていたのですが,親戚だからということで,無理やり会社を継がされたんです。だから,人に同じ思いはさせたくありません。息子が一人いますが,今のところ別の会社に務めています。 |

| |

|

|

| 西野 |

|

休日はどのように過ごされていらっしゃるのですか。 |

| |

| 戸倉 |

|

ひっくり返って,テレビ見ているだけですよ(笑)。まぁ,年に何回か旅行に行きます。海外旅行に行くときには,旅行ガイドで旅行先のことを調べて計画を立てますよね。そうやって,まず1回,楽しみます。 そして,実際に旅行に行って楽しみ,帰って来てからアルバムを作って,また楽しみますね。 |

| |

| 西野 |

|

アルバムですか? |

| |

| 戸倉 |

|

写真はもちろんですが,行ったところを全部チェックした地図も綴じます。また,オペラを見たときのチケットとか,チョコレートの包み紙,絵ハガキなどもみんな整理して,解説を加えておくんです。これも,帰ってきてから1週間ぐらいで作らないと,忘れちゃうから(笑)。でも,こうしてアルバムを作っておくと,1回行っただけで,あとから2回,3回と楽しめていいですよ。 |

| |

| 西野 |

|

これは奥様とご一緒に作られるんですよね。奥様,お幸せですね。戸倉さんは,すごく奥様を大切にしていらっしゃる方だとお伺いしているのですが。 |

| |

| 戸倉 |

|

大切にするとか,そういうことではなくて,やっぱりパートナーだから,2人で一緒にやったほうが楽しいじゃないですか。1人だけ楽しんでも,おもしろくないでしょう。 |

| |

| 西野 |

|

息子さんがいらっしゃるということでしたが,普段はどういった会話をなさっているんですか。 |

| |

| 戸倉 |

|

ほとんどしないですね。「めし食ったか?」とか(笑)。仕事もまったく違うことをやっているので,話題にのぼることはないですね。 よく家内から文句を言われるんですけど,息子と一緒にどこかに行った思い出とか,全然ないんですね。私は小さいとき父親を亡くしたので,自分にもそういう経験がない。だから,よくわからないんです。 |

| |

| 西野 |

|

最後にお伺いしたいのですが,仕事でもいろいろパワフルで,そしてプライベートでも旅行に行かれたりなさっていますけど,自分のパワーの源になっているものは何だと思われますか。 |

| |

| 戸倉 |

|

母は,女手一つで男の子3人を育ててくれて,全員を大学まで行かせてくれた。そんな姿を見てきて,昔の人は一生働き詰めだったな,なんて思うけど,やはり人間として生まれたからには,お金があるとか無いとか,そんなことは別で,やっぱりパートナーというか家族といっしょに暮らすことが一番じゃないですか。それが小さな幸せでもいいんじゃないかと思いますよ。 |

| |

|

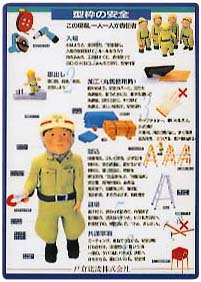

取材時に頂いた「型枠の安全」について書かれた下敷。 戸倉建設のHPでも見られるぞ。 URLはhttp://www1.sphere.ne.jp/togura/ |

戸倉建設ホームページ http://www1.sphere.ne.jp/togura/