よくある質問

- 69件

Q 42 導入に向けたテスト環境 例えば1ヶ月単位で利用できるようなテスト環境の提供はありますか?

CI-NET対応のASPやソフトベンダーなど、個別に対応しています。ASPやソフトベンダーにご相談ください。

Q 43 電子決裁システムの運用 電子決裁システムを利用している場合、紙の情報も手入力してすべて電子承認するようにする場合が多いのでしょうか?

導入企業では、紙のまま承認プロセスへ持っていく場合と、情報を入力して電子化する場合と、両方が見受けられます。

Q 44 電子化率 CI-NETの導入に取り組む以上は100%の電子化を目指したい。紙と電子データの併用は避けたいのですが?

取引先の規模や取扱品目によっては、電子化による効果の出にくいケースがあることは避けられず、100%の電子化を実現することは難しいのが実態です。

導入企業からは、紙と電子データの併用に対して、始める前は反発があったが、業務フローには大きな違いがないので、始めてみると担当者はほとんど意識していないといった報告があります。

紙でも電子データでもステータス管理を同じ仕組みで行えるようにする等の工夫をしている企業もあります。 例えば、導入企業では、取引先から紙で受領した帳票を入力して、社内では電子データで一元化管理しています(契約書類は紙で決済後法令年限保管)。

Q 45 取引先等へのフォロー 導入後、取引先へのフォローはどのようにすればよいでしょうか?

導入企業では、システム導入を実施した組織の一部を運用支援組織に移行することにより対応しているところが多いようです。人員数は数名程度のところが多いようです。

業務関連については社内組織が主体となり、システム関連についてはASPやシステムベンダーの協力を得るなどして対応しているようです。

Q 46 取引先等関連の注意事項 取引先との協議調整などの関連で、運用開始後に注意すべき点はありますか?

企業識別コードや電子証明書の期限は3年間であり、取引先の更新の期限も重なりがちなため、対応を考慮しておく必要があります。取引先が多い場合には、取引先の情報を管理し、更新への対応などをあらかじめ把握できるようなシステムもあった方がよいと思われます。

会社の分割・統合等が行われる場合には、企業識別コードや電子証明書の引継などの対応が必要となるので注意が必要です。

利用するASPを変更する場合には、データの引継などの対応が必要となるので注意が必要です。

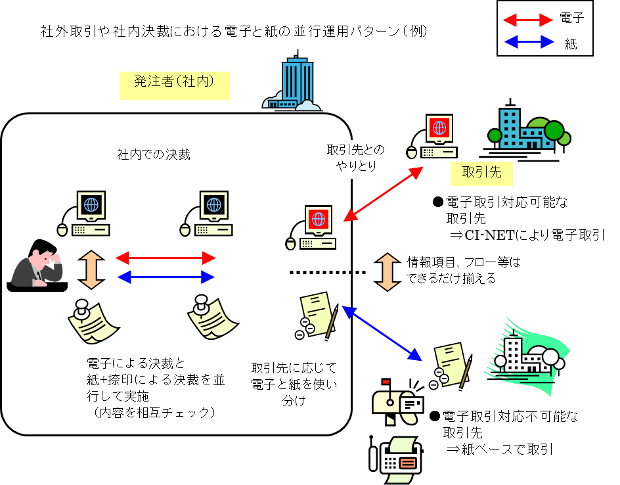

Q 47 紙と電子の並行運用 ペーパレスによる電子決裁と、紙による決裁との並行運用について、どのように対応すればよいでしょうか?

・導入企業では、現状では電子と紙の並行運用をしている企業が多いようですが、全般に電子承認の拡大を目指しているようです。並行運用の理由としては、取引先すべてが電子契約に対応できないこと、社内の承認・決裁が紙ベースとなっている場合があることなどがあげられます。

・導入企業における並行運用の方法としては、以下のようなパターンがあります。

⇒社外取引において、電子取引に対応可能な取引先とそうでない取引先とで、電子と紙とを分けて対応する(情報項目や業務フローはできるだけ同じにする)。

⇒社内決裁において、電子決裁と紙及び捺印による決裁を並行して実施し、データ内容を相互にチェックする。

⇒社外取引はCI-NETにより電子で対応するが、社内決裁は他業務との関連から紙と捺印により決裁する。

・また、取引先から紙あるいは電子データが入ってきたタイミングで、紙あるいは電子データのどちらかに統一するために変換して、社内で一種類の様式で流通させるとしている企業もあります。

Q 49 枝番付確定注文における参照帳票№2(見積依頼番号)の扱い 発注者側が、契約の追加あるいは変更を短期間で複数回実施した場合(異なる枝番が採番された複数の確定注文メッセ-ジが連続して送信された場合)、受注者側が、最新の確定注文メッセージ(最後に受信したメッセージ)に対する注文請けメッセージを返すと、それ以前の枝番付き確定注文メッセージに対する注文請けメッセージを返せなくなる場合がありますが、どうしたらよいですか?

CI-NETでは、購買見積依頼/回答メッセージ~確定注文/注文請けメッセージは、対応付けて管理されています。

“[1007]帳票No.”(注文番号) + “[1300]注文番号枝番” (注文番号枝番)により一意に特定される確定注文メッセージ(以下、「枝番付き確定注文メッセージ」という。)と、この基点となる購買見積依頼メッセージは、確定注文メッセージの“[1301]参照帳票№2”にセットされる「見積依頼番号」によって対応付けられます。すなわち、CI-NETでは、複数の枝番付き確定注文メッセージにおいて、“[1301]参照帳票№2”に、同一の見積依頼番号が採番されるケ-スは想定されておりません。

質問のケ-スでは、発注者側で、複数の枝番付き確定注文メッセージにおいて、“[1301]参照帳票№2”に同一の見積依頼番号がセットされたため、受注者側で、これらの複数の枝番付き確定注文メッセージのうち、最後に受信した確定注文メッセージ以外の確定注文メッセージに対する処理を行えない状態になったと考えられます。

対応策は、次の通りです。

1 発注者は、複数の枝番付き確定注文メッセージの“[1301]参照帳票№2”に、異なる見積依頼番号をセットする。発注者が、CI-NETで見積業務を行わずに注文業務を行う場合などにも、複数の枝番付き確定注文メッセージの“[1301]参照帳票№2”にCI-NET以外の手段で受け渡した見積依頼番号をセットしてください。

2 見積依頼番号を取得できない場合等で任意の“[1301]参照帳票№2”を設定するときは、例えば、「注文番号」+「枝番号」(“[1007]帳票No.”+“[1300]注文番号枝番”)や、作成時分秒などの、枝番付き確定注文メッセージ毎に一意となる番号をセットしてください。

3 発注者が、複数の枝番付き確定注文メッセージ(再送を除く)の“[1301]参照帳票№2”に同一の見積依頼番号を採番せざるを得ないときは、枝番付き確定注文メッセージを1件のみ送信し、受注者から注文請けメッセージを受信した後に、次の枝番付き確定注文メッセージを送信することを繰り返す必要があります。

Q 50 導入効果(発注者) 総合工事業者(発注者)にとって、CI-NET導入の具体的な効果にはどのようなことがありますか?

導入企業からは、以下のような点が上げられています。 ・業務の効率化(データ入力の負荷軽減、手続きの進捗管理等) ・書類保管スペースの削減 ・契約データの自動保管 ・郵送費、交通費等の削減 ・印紙税の削減 ・注文・契約の迅速化(郵送タイムロスの削減) ・取引データの蓄積、活用(過去の発注データを再利用して発注する、購買の戦略的な分析が可能になる等) ・法令順守、内部統制の強化 ・データの見える化により取引管理の適正化 ・取引費用のリアルな把握

Q 51 導入効果(受注者) 取引先(受注者)にとっては、CI-NET導入の具体的な効果にはどのようなことがありますか?

導入企業からは、以下のような点があげられています。 ・収入印紙代の削減 ・見積書提出の郵送費、交通費の削減 ・見積書発行~注文書受領~請書返送までのスピードアップ ・見積作成時のミス軽減 ・見積作成時間の短縮 ・手続きの進捗管理の容易さ ・見積依頼~注文書までの一括管理 ・見積のやりとりのタイムロス軽減 ・他の総合工事業者とも簡単に電子商取引が可能 ・見積~契約書類のペーパレス化 ・見積~契約書類の保管業務(手間及びスペース)の効率化・社内IT化推進の契機 ・発注者のシステム化による支払い遅延の低減

Q 52 取引全体におけるCI-NET適用比率 導入企業では、取引全体のうちどれくらいをCI-NETで行っているのでしょうか?

導入段階によりさまざまですが、先進企業では、件数ベース、金額ベースとも7割程度をCI-NETで実施しているところもあります。

メールによるお問い合わせでは、ご用件のほか、こちらから連絡を取るときに必要な次の事項のご記入をお願いいたします。

会社名、部署名、役職名、お名前、会社住所、会社電話番号、Mail(半角)

一般財団法人建設業振興基金

金融・経理・契約支援センター

情報化推進室 CI-NET担当

〒105-0001

東京都港区虎ノ門4-2-12

虎ノ門4丁目MTビル2号館

TEL:03-5473-4573

FAX:03-5473-4580