事業のご紹介

主要事業の紹介

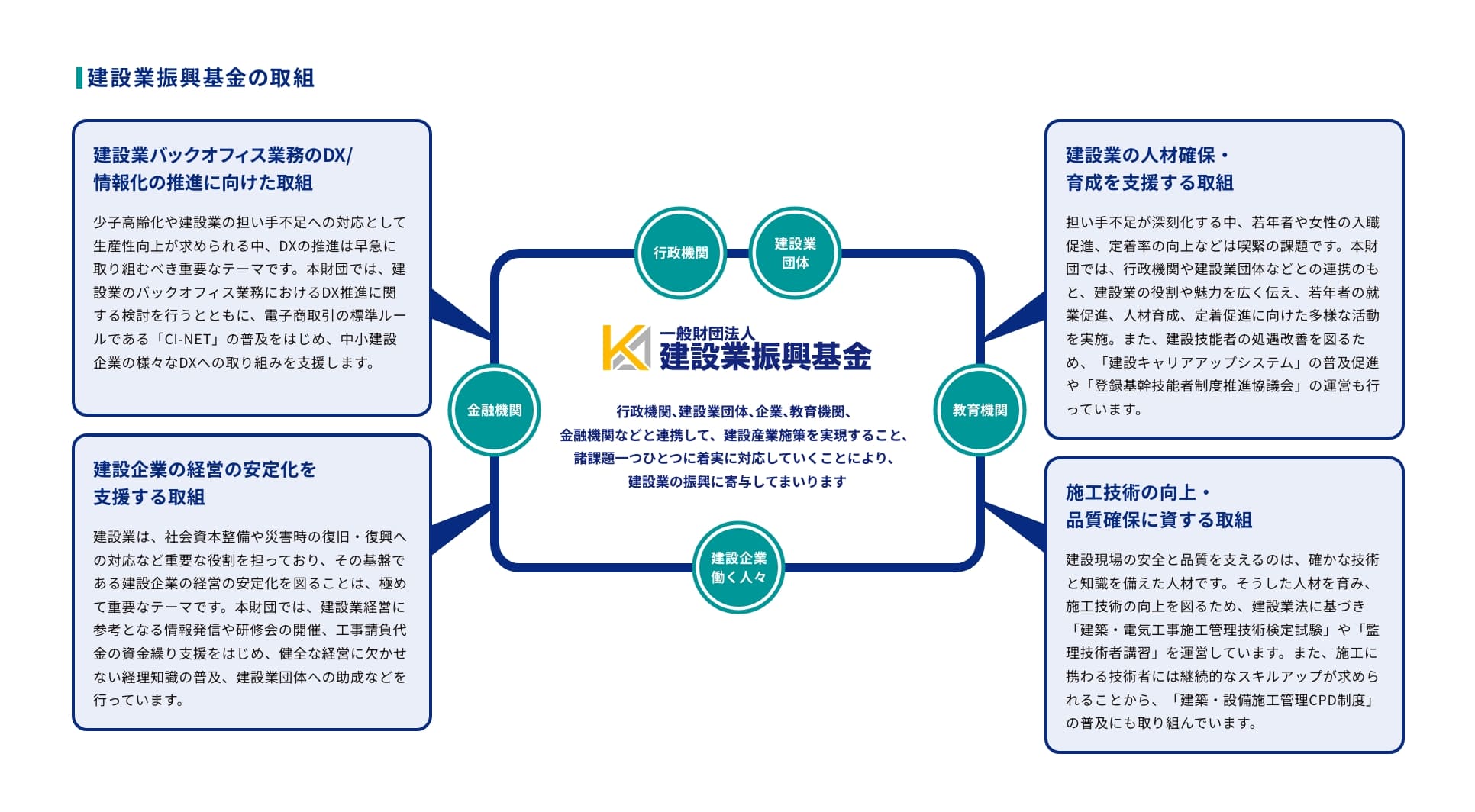

-

CI-NET

建設業では、見積・契約・発注などの取引が依然として紙や独自フォーマットで行われ、非効率性やミスが課題となっています。こうした背景のもとに誕生したのが、電子商取引の共通基盤「CI-NET」です。CI-NETに対応していれば、企業間で異なるシステムを利用していても電子データの交換が可能となり、業務の効率化や生産性の向上、コスト削減が図れます。現在、利用企業数は2万社を超え、着実に普及が進んでいます。

DX/情報化詳細はこちら 沿革 -

経営改善

元下間における契約の適正化や、建設企業の経営基盤強化を目的として、経営者を対象にした研修会の実施や、建設産業活性化に向けた団体の取り組みに対する助成などを行っています。併せて、建設業のその時々の課題に対して行政機関、建設業団体、有識者などによる検討や、調査研究を展開。業界の発展に寄与するため多面的な支援を行っています。

経営支援詳細はこちら 沿革 -

金融支援

建設業では、工事受注から代金回収までの期間が長いことから、特に事業規模の小さい企業にとっては資金繰りが大きな課題となっています。こうした実情をふまえ、本財団では、国土交通省が中小・中堅建設企業の資金繰り対策として実施する「出来高融資制度」や、工事請負代金債権の支払保証を受けられる「下請債権保全支援事業」など、建設業に特化した金融支援事業を展開しています。

経営支援詳細はこちら 沿革 -

建設業経理検定試験・講習

建設業の経営を安定させるためには、経理・財務の知識が不可欠であり、業界特有の会計処理能力が求められます。こうしたニーズに応えるべく、「1・2級建設業経理士検定試験」や「3・4級建設業経理事務士検定試験、特別研修(講習と検定を組み合わせた制度)」、「登録経理講習」などを実施。これらの取り組みにより、建設業の経理業務に携わる専門性の高い人材の育成を図ることとしています。

経営支援詳細はこちら 沿革 -

人材確保・育成・定着

少子高齢化や若年層の入職者の減少や定着率の低下により建設業界の担い手不足が深刻化しています。技術者・技能者・バックオフィス業務などあらゆる分野で人材が不足しており、建設業全体として担い手確保の対策を講じることが急務となっています。本財団では、広報活動や入職促進に関する研修・イベント、地域や学校との連携による様々な活動への支援を通じて人材確保・ 育成・定着に向けた多角的な取り組みを推進しています。

人材確保・育成詳細はこちら 沿革 -

建設労働者育成支援

建設産業における担い手確保が急務となっている現状をふまえ、建設業で働いてみたいという新卒者・未就職卒業者や離職者などを対象とした職業訓練を全国で実施しています。訓練では、建設業で働くための基礎技能の習得に加え現場で求められる各種資格の取得(無料)も可能なカリキュラムを提供。訓練修了後は、建設業界と連携しながら、就職支援までをパッケージで行う制度です。

人材確保・育成詳細はこちら 沿革 -

建設キャリアアップ

システム(CCUS)

建設キャリアアップシステムは、技能者の保有資格、社会保険加入状況、就業履歴などの情報を、業界統一のルールに基づいて登録・蓄積するデータベースです。経験や資格の「見える化」により、適切な評価や処遇改善へとつなげる仕組みとして導入されました。本財団では、建設キャリアアップシステムの普及促進や、蓄積されたデータの利活用拡大を通じて、技能者の処遇改善や事業者の現場管理業務の効率化を支援しています。

人材確保・育成詳細はこちら 沿革 -

登録基幹技能者制度

建設現場で中核を担う職長などのベテラン技能者に対し、その知識と経験を正当に評価する制度が「登録基幹技能者制度」です。本財団は登録基幹技能者制度推進協議会の事務局として、国土交通省や建設業団体と連携しながら、本制度における対象職種の拡大やCCUSとの登録情報のデータ連携強化を推進。登録基幹技能者が適正に評価されることや普及活動にも協力し、登録基幹技能者の地位向上を図っています。

人材確保・育成詳細はこちら 沿革 -

建築・電気工事施工管理

技術検定試験建設業法に基づく技術検定試験は、施工技術の向上と、建設工事に従事する者の技術水準確保を目的とした国家資格です。本財団は、「建築・電気工事施工管理技術検定試験」の指定試験機関として試験を実施しています。施工管理技士は、工程管理や現場の安全管理をはじめとして、建設生産物の品質確保において重要な役割を担っており、建設業にとって欠かせない国家資格です。

施工技術向上詳細はこちら 沿革 -

監理技術者講習

建設業法の規定により、発注者から直接請け負った建設工事において下請契約の請負代金の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合、工事現場には「監理技術者」の配置が義務付けられています。本財団では、監理技術者として必要な知識・管理能力を継続的に高めることを目的として「監理技術者講習」を実施し、施工現場の適正な管理が図られるよう取り組んでいます。

施工技術向上詳細はこちら 沿革 -

建築・設備施工管理

CPD制度

建設業法の改正や施工技術の高度化を背景に、施工管理に携わる技術者には継続的なスキルアップが求められています。本財団では、建築施工管理技士、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士などの技術者が講習や研修の受講時間をCPD単位として「見える化」できる「建築・設備施工管理CPD制度」を推進。自己研鑽の実績を客観的に評価できる仕組みとして能力の維持・向上を支援しています。

施工技術向上詳細はこちら 沿革 -

建設業しんこう

『建設業しんこう』は、建設産業に関する政策・経済・現場の動向などを、多角的な視点から発信している機関誌です。本誌は主に建設業経営者の経営改善などに関する参考情報として、最新の行政施策や、建設業における重要課題への対応状況、先進的な他社の取り組みなどを紹介しています。また、全国の建設系高等学校にも配布しており、若年層が建設業への関心を高めるきっかけづくりも担っています。

経営支援詳細はこちら 沿革