|

■推進体制の整備について

■事前協議について

■実施前の準備作業について

■日常運用について

■用語集(英字)

■用語集(カナ)

|

|

共有文書フォルダの利用に際して注意すべきことを教えてください。

|

|

事前にプロジェクト全体のスタイルを統一すること 事前にプロジェクト全体のスタイルを統一すること

ファイルの登録や事後確認等の用途を想定してファイル名称、フォルダを整理すること ファイルの登録や事後確認等の用途を想定してファイル名称、フォルダを整理すること

共有文書フォルダは比較的利用しやすいこともあり、情報共有システムの中ではユーザの評価が高い機能です。一方、運用ルールを十分検討せずに導入した結果、単に文書を保管するためだけのファイルサーバ的にしか利用されないケースも少なくありません。ファイルの散逸を防ぎ、ファイルの最新版を共有するための一元管理という観点からは、ルールを決めるとより効果的に利用することが可能になります。

どのような文書を共有するのか、ファイル名やフォルダをどう設定し、どのようにファイルを更新していくのか、というルールが重要です。

例えば、ファイル名称や登録方法等がユーザによって異なるケースを想定してください。施工期間中、ファイルが登録されるのに従い、情報共有システムに蓄積されるファイルの数量は逐次増加していきます。あるユーザは自分用のフォルダを作ってしまうかもしれません。また、作業途中のファイルを自分の使い慣れた名称でたくさん登録してしまったり、本来登録すべきフォルダとは異なるフォルダに登録してしまうかもしれません。こうなると収集がつかなくなります。

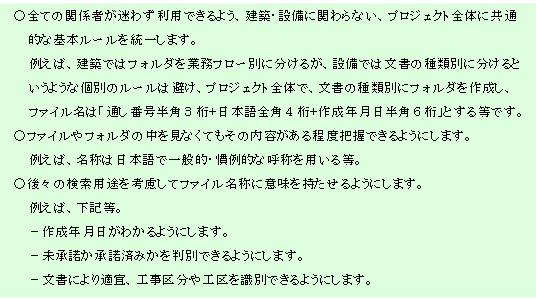

作業中のファイルも共有するのかどうかを含め、関係者間でルールの周知徹底を図ることが不可欠です。また、ファイル名称やフォルダの設定方法については、情報を単に分類するというだけではなく、登録がしやすい、あるいは利用者が後々検索したり、参照・確認しやすいかといった点に配慮することが重要です。このため、下記のような点に留意してファイル名称やフォルダ構成を検討することを推奨します。

|

|

|

サイズの大きなファイルの登録がうまくいきません。

|

|

通信回線の性能に見合った情報共有を考えること 通信回線の性能に見合った情報共有を考えること

写真等はワープロソフト、表計算ソフトで組みファイルとしてPDF等に変換すること 写真等はワープロソフト、表計算ソフトで組みファイルとしてPDF等に変換すること

情報共有システムにファイルを登録したり、登録されたファイルをダウンロードすることに関するユーザの不満は、「伝送速度に関するもの」と「複数ファイルの取り扱いに関するもの」に大別されます。

■伝送速度に関する不満について

伝送速度は、現場の通信環境に大きく依存します。図面や写真等の容量の大きなファイルを共有しようとする際にこうした不満をよく耳にしますが、ADSL等のブロードバンド回線が接続できない地域(ISDN等を利用しているケース)では、実運用上、容量の大きなファイルの通信は利用者にストレスをかける結果となります。

情報共有の本質は、情報管理の効率化とそれによる業務効率の向上にあります。したがって、通信環境が良いにこしたことはありませんが、そうではない場合、この本質に立ち返って、情報共有システムを利用することをお勧めします。例えば、情報共有システムでは写真や図面などの容量の大きなファイルの共有は行わず、議事録等のテキスト系のファイルの共有にとどめるのが得策です。図面については、FAXで送り、指示をテキストでやり取りするといった方法が考えられます。いずれにせよ回線速度が遅い場合は、無理をせず、それに見合った運用を行うことが重要です。

■複数ファイルの取り扱いに関する不満について

複数ファイルを同時に登録したい、あるいはフォルダ単位で登録したいという要望もよく聞きます。写真のように一度に複数のファイルを登録しなければならない場合は、ワープロソフトや表計算ソフト、アルバムソフトで、組写真とした上でPDF変換するケースが多いようです。

また、共有する情報は、“共有して効果のあるもの”に限定する工夫も必要です。例えば、コンクリートの受入検査でスランプコーンを上げているところの写真は、全てを情報共有システムに登録する必要は必ずしもありません。現場には紙の写真があるので情報共有システムではきちんと受け入れがされているということがわかる程度で済むはずです。そのためには、事前協議でどのタイミングで何の写真を何枚登録するかを決めておく必要があります。

|

|

|

連絡事項が確実に伝わるか心配です。

|

|

電話やメール、情報共有システムの特徴にあった使い方をすること 電話やメール、情報共有システムの特徴にあった使い方をすること

情報共有システムのメール通知や既読・未読確認等の機能を有効に利用すること 情報共有システムのメール通知や既読・未読確認等の機能を有効に利用すること

情報共有システムにより、工事現場のコミュニケーション全てを代替することは必ずしも効率的ではありません。実際、電話やFAX、メールの方が便利だといった指摘はよく耳にします。これらのコミュニケーション手段はそれぞれに特徴があるので、それに見合った利用方法を考えることが重要です。情報共有システムを導入したからといって、全て情報共有システムで行うという考え方は適切ではありません。

電話は急ぐ場合や感情・詳細な事項を伝言したい場合に有効な手段ですが、1対1のコミュニケーション手段のため、相手が居ない場合はコミュニケーションが成立しません。会話の記録も残りません。メールは相手の居る/居ないに関わらず複数への連絡が可能で記録も残ります。しかし、それらの記録は個別管理となり、大勢で情報を共有するのには必ずしも向きません。また、相手が読んだかどうかを確認しづらく、送信するデータの容量にも制限がある場合があります。

一方、情報共有システムは導入に煩わしさを感じる方も多いかもしれませんが、メール同様相手の居る/居ないに関わらず複数への連絡が可能です。その記録も残ります。容量の大きなデータの送信も可能ですし、相手がメッセージを読んだかどうかも確認できます。また、記録が情報共有システムで一元的に管理されるため、資料の散逸防止等にも効果があります。

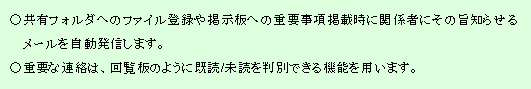

情報共有システムで確実に連絡事項が伝わるかどうかという点については、関係者が情報共有システムを見る習慣を徹底することがなによりも重要です。下記のような工夫を行うことにより、連絡の徹底をより確実なものとすることができます。

|

|

|

アクセス権はどのように設定すれば良いのでしょうか?

|

|

共有してはいけない情報、人についてアクセス権を設定すること 共有してはいけない情報、人についてアクセス権を設定すること

それ以外については原則共有すること それ以外については原則共有すること

情報共有では、情報を共有することが目的ですので、見えてはいけない情報へのアクセスを制限することは重要ですが、見えてもかまわない情報まで制限をかける必要はありません。

また、見えてもかまわないものにも細かいアクセス制御をかけると、担当者の追加・変更等の管理負担が増える可能性があります。実際には、「参考までに見ておいて」という場面も想定されるため、神経質になりすぎない方が良いです。

従って、アクセス権を設定する場合は、必要以上に細かくすることを避け、見えてはいけないものを整理してアクセス権を設定していくという考え方で検討されることをお勧めします。

|

|

|

掲示板と回覧板、電子会議室の使い分け方がよくわかりません。

|

|

掲示板は全員&一方向、回覧板は相手指定&一方向、電子会議室は全員&双方向 掲示板は全員&一方向、回覧板は相手指定&一方向、電子会議室は全員&双方向

掲示板、回覧板、電子会議室は、ASPサービスによって呼称と内容が異なるので確認すること 掲示板、回覧板、電子会議室は、ASPサービスによって呼称と内容が異なるので確認すること

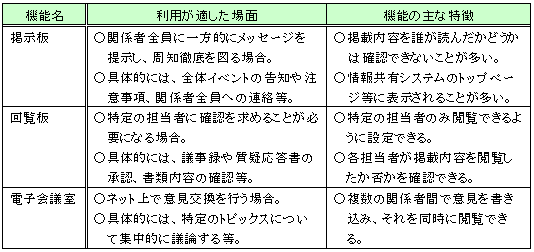

一見すると、掲示板も回覧板も電子会議室も、確かに似たようなところがありますし、同じようなことに使うこともできます。以下に各機能の主な用途・目的を整理してみます。大まかに言うと、掲示板は全員・一方向、回覧板は相手指定・一方向、電子会議室は全員・双方向というような特性を持っています。ただし、ASPサービスによって呼称と内容が異なるので注意してください。

|

|

|